Das Thema mit dem ISOS

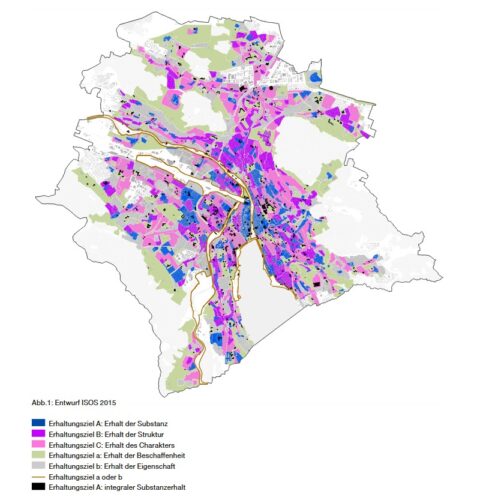

Im Jahr 2016 setzte der Bundesrat das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) für die Stadt Zürich in Kraft. Gleichzeitig wurde die kommunale Bau- und Zonenordnung (BZO) revidiert. Bei dieser Revision wurden wiederum die Schutzanliegen des ISOS berücksichtigt.

Parallel zu diesen beiden raumplanerischen Prozessen entstand eine intensive Diskussion, inwieweit Verdichtungsbestrebungen und Ortsbildschutz miteinander in einem Spannungsverhältnis stehen.

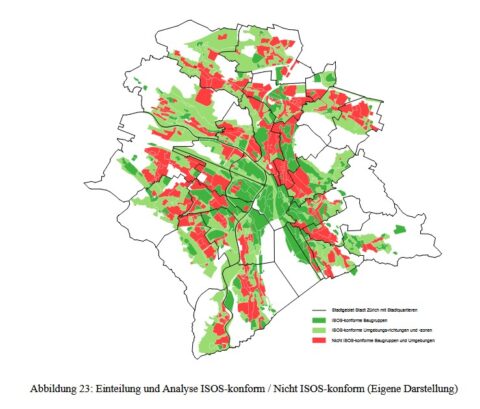

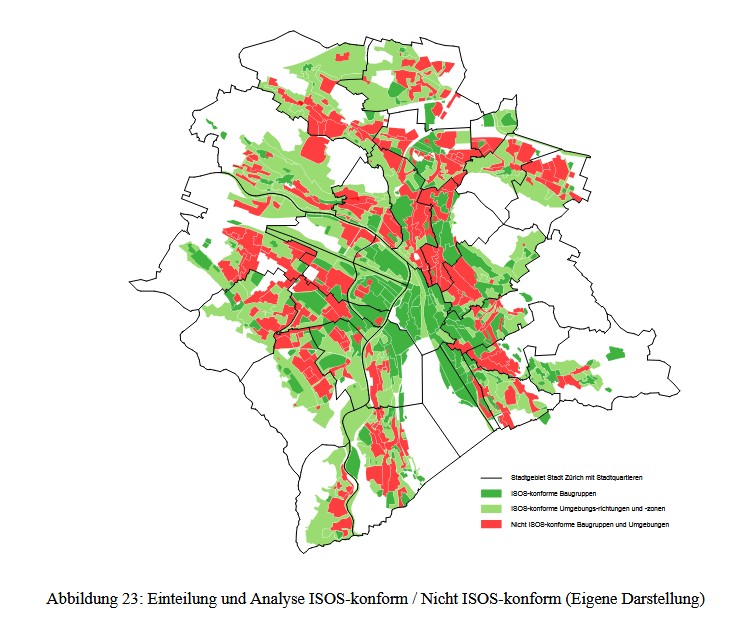

Vor diesem Hintergrund untersuchte Nicolas Vedolin im Rahmen seiner Abschlussarbeit zum Master of Advanced Studies in Real Estate am CUREM der Universität Zürich, ob und inwiefern sich das ISOS auf die Bautätigkeit bzw. Bauprojekte auswirkt. Diese Untersuchung erfolgte mittels einer statistischen Regressionsanalyse der Bautätigkeit, durch die Analyse von Entscheiden des Baurekursgerichts und durch Interviews mit Akteur:innen aus Planung, Verwaltung und Recht.

Das Resultat: Zum Zeitpunkt der Publikation des Beitrags (2019) hatte das ISOS (noch) keinen messbaren direkten Einfluss auf die Bautätigkeit – wohl aber indirekte Effekte, etwa durch Unsicherheiten im Rahmen der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung. Zudem zog Nicolas Vedolin in seiner Arbeit das Fazit, dass das ISOS in Zukunft häufiger als Angriffspunkt für Rekurse dienen könnte.

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren bestätigen Nicolas Vedolins Schlussfolgerungen: Die (angeblich) mangelnde ISOS-Konformität dient mittlerweile als eines der Standardargumente gegen Bauprojekte in Rekursverfahren.

Was zum Zeitpunkt der Publikation im Jahr 2019 jedoch noch nicht in dieser Deutlichkeit erkennbar war, ist die deutliche Ausdehnung der direkten Anwendbarkeit des ISOS auf eine Vielzahl privater Bauprojekte durch das Bundesgericht. Mittlerweile ist es so, dass das ISOS nur schon in der Stadt Zürich bei der Mehrheit der jährlich rund 4000 Baugesuche zur Direktanwendung kommt. Das führt einerseits zu Verzögerungen in erster Instanz (da bzw. sofern eine Begutachtung durch den Kanton und allenfalls durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission notwendig wird) und zweiter Instanz (Rekurse). Andererseits gehen selbst die städtischen Behörden mittlerweile davon aus, dass mit massgeblichen Anpassungen oder der Verhinderung von Bauprojekten zu rechnen sei.

Das von Fachbehörden verfasste ISOS, das eigentlich als rein behördenverbindliche Vorgabe im Rahmen der Erledigung von Bundesaufgaben und als Arbeitsinstrument für kantonale und kommunale Planungsbehörden gedacht war, hat sich durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung mittlerweile komplett verselbständigt und ist so zum eigentümerverbindlichen Gesetz mutiert, ohne jemals einen Gesetzgebungsprozess durchlaufen zu haben.

Im Interesse der Wohnraumschaffung und Nachhaltigkeitsbestrebungen bleibt zu hoffen, dass sich diese (in der Rechtslehre fast einhellig kritisierte) ISOS-Praxis und Rechtsprechung in Zukunft entspannen wird. Egal wie es weitergeht: Der fundierte Beitrag von Nicolas Vedolin zu diesem Thema lohnt sich auf jeden Fall!

Eine gekürzte Fassung des Beitrags wurde in der Schriftenreihe «Beiträge zur immobilienwirtschaftlichen Forschung» publiziert und kann unter folgendem Link erworben werden: https://vdf.ch/immobilienwirtschaft-aktuell-2019-e-book.html